冬春之交,天氣反復無常。據中央氣象臺預計,3月1日至3日,有一股強冷空氣來臨,降溫幅度顯著,這次冷空氣活動可能會達到寒潮級別,且多地會出現雨雪情況。

雨雪易讓路面濕滑,低溫易讓地面結冰,無論是哪種情況,都會增加交通事故的發生概率。據交通運輸部統計,2024年因氣象災害、地質風險導致的公路事故占比達43%,養護成本年增18%。

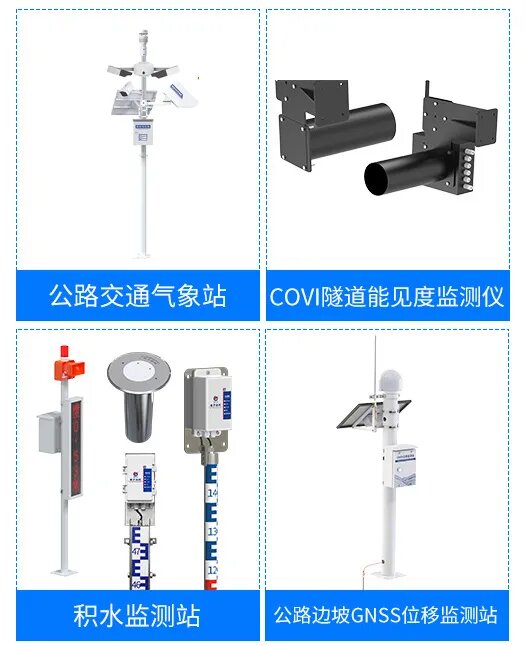

為了減少事故發生概率,幫助有關部門及時監測氣象變化,關注道路交通安全,山東仁科推出了公路交通氣象站、積水監測站、COVI隧道能見度檢測儀及公路邊坡GNSS位移監測站。設備均可以通過無線傳輸的方式將監測到的數據上傳至云平臺,實現數據的遠程查看和設備的遠程管理,幫助交通部門更好的對道路環境進行監管,為城市安全筑起一道數字化防線。

公路氣象監測設備

公路交通氣象站

山東仁科公路交通氣象站主要由 各類氣象傳感器、大氣能見度檢測儀、路面狀況傳感器、激光雪深變送器、電控箱、立桿支架、供電系統和顯示屏組成。通過對氣象要素的監測、上傳,提升公路交通氣象基礎監測能力,幫助工作人員排查公路濃霧(團霧)、道路結冰、強降水、大風等災害隱患點。

公路交通氣象站的應用優勢

精準掌握天氣、路面狀況,實時風險預警

公路交通氣象站通過各種高精度傳感器24小時監測 各類氣象要素、大氣能見度、路面溫度、路面狀態(干燥、潮、濕、積水、結冰、雪)、積水厚度、結冰厚度、積雪厚度和濕滑程度等多種要素(支持定制),配套的環境監控云平臺具有數據查看、超限預警、數據存儲/導出等功能,為公路交通、施工作業、災害預防等提供重要的參考依據。

當遇到能見度過低、路面濕滑、降雨等情況時,云平臺還會根據公路交通氣象站監測到的信息,自動推送限速提示至道路兩邊電子路牌、廣播等方式,引導駕駛員規避風險路段。

并且山東仁科公路交通氣象站符合多個地區的《高速公路交通氣象觀測站建設技術規范》,用戶可放心選擇!

數據源于:DB50T 572-2024

高速公路交通氣象監測站建設技術規范

多處細節設備,保護設備安全

如今,春季氣溫多變,晝夜溫差大,后續有可能出現“倒春寒”,面對這種情況,山東仁科公路交通氣象站的傳感器還加入了鏡頭加熱功能,可有效應對寒冷環境,防止出現鏡頭受凍結霜現象,保障傳感器能夠持續、清晰地監測數據;同時采用耐腐蝕材質制作加表面覆蓋特殊涂層,就算面對連續陰雨天氣,也可以保障設備不生銹、起皮,安穩工作,保護內部元器件安全。

非接觸式測量,避免路面損壞

市面上路面監測設備大多需埋設于路面之下,施工安裝時需封閉車道,后期維護成本較高,交通擁擠的情況下監測數據不準確。山東仁科公路交通氣象站運用非接觸式檢測原理,依托遙感技術,能夠在遠距離外精準捕獲公路環境狀態,只需將設備安裝在待測地點道路旁邊即可,無需埋入式安裝,有效避免了檢測過程中對道路造成的潛在破壞,即使在交通擁擠的情況下也可精準監測。

長期數據驅動科學規劃

除了在惡劣天氣條件下發揮作用,公路交通氣象站還為交通規劃和建設提供了寶貴的數據支持。通過長期氣象數據的分析,結合路段事故高發規律,交通規劃部門可以了解不同地區的氣象特點,合理規劃道路的走向、坡度和排水系統。例如,在多風地區,合理規劃道路的走向可以減少風力對車輛行駛的影響;在降水較多的地區,加強道路的排水設計可以有效防止積水問題。

積水監測設備

當氣象災害從“偶發事件”演變為“常態化威脅”,傳統"看天養護"模式就已經在加速失靈。據有關數據統計,2025年1月以來,因路面濕滑、能見度驟降引發的交通事故同比激增68%,道路管養部門面臨三重暴擊:

預警滯后:62%事故路段無實時氣象感知設備

決策低效:人工巡查易錯過暗冰/積水風險點。

成本失控:應急養護支出已達預算的220%。

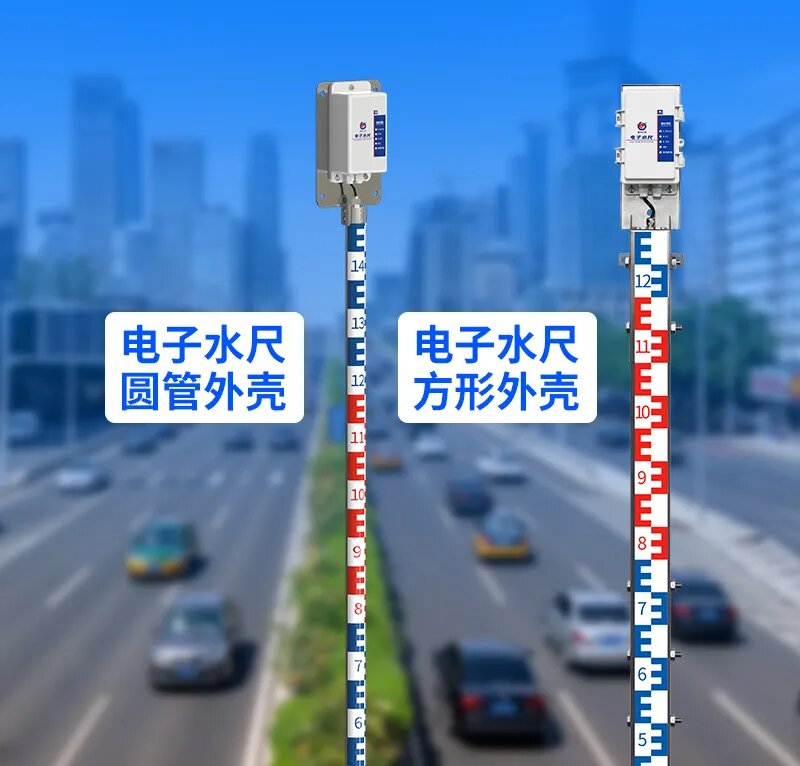

為了更好地監測道路積水,山東仁科推出了電子水尺和地埋式積水測點,搭配遠程遙測終端RTU、語音播報模塊、光報警模塊、LED顯示屏等可以組成積水監測站,能夠實時監測積水情況,并將監測到的水位值遠程傳輸到云平臺,同時實時顯示在現場 LED 屏上,水位超限會觸發號筒揚聲器和光報警器雙重報警,可實現秒級響應,較傳統人工上報效率提升90%以上,滿足了市政部門對“黃金救援時間”的剛性需求,為城市排水防澇工作提供有力的支持,提高了城市的防災減災能力。

其中,積水監測站中一個LED顯示屏可輪顯多個測點的數據,當出現通訊異常、數據超限等情況,LED顯示屏中的內容及顏色也會發生變化。

LED顯示屏有多種屏幕可選,且支持定制,能夠適用于各種場景。

電子水尺的應用優勢

材料及構造符合現代發展要求

面對水利和市政工程常面臨污泥淤積、化學腐蝕等問題,山東仁科電子水尺外部采用不銹鋼防護殼體,內部通過高密封性材料隔絕污泥、污染物和沉淀物,可在腐蝕性液體、冰凍、高溫等惡劣環境中長期工作,特殊工藝設計還賦予其防潮、防塵性能。

產品形態多樣化讓場景適配性升級

電子水尺擁有方形外殼和圓管外殼兩種形態,既適用于江河、湖泊、水庫、水電站、灌區及輸水等水利工程中水位的監測,也可用于自來水、城市污水處理、城市道路積水等市政工程中水位的監測。

長期實時監測滿足市場需求

防洪減災、城市內澇防控等領域需依賴高精度數據與快速響應機制,設備支持水位數據的遠程傳輸與自動化監測,滿足了市政部門對精準化、動態化管理的訴求,替代傳統低效的人工巡檢模式,為防洪預警、水利調度提供實時決策依據,大幅提升應急響應效率。

地埋式積水測點的應用優勢

隱蔽性與環境適應性強

地埋式積水測點采用地埋式安裝設計,設備與路面平齊,不占用地面空間還避免了人為破壞,尤其適用于交通樞紐、隧道、低洼路段等敏感區域,防護等級達IP68,可抵御雨水沖刷、污泥淤積和極端溫度,保障長期穩定運行。

適配智慧城市基建升級

隨著物聯網和無線傳輸技術的普及,城市管理趨向“感知-分析-決策”一體化。地埋式積水監測測點采用無線傳輸的方式,與道路旁的顯示設備、環境監控云平臺實現無縫對接,為防汛調度、資源分配提供動態依據,幫助管理人員實時查看內澇發生地點及情況,提前部署移動泵車,減少經濟損失。

優化城市管理

2024年全國防汛抗旱會議強調“科技賦能主動防控”,多地政府將地埋式監測站納入防洪基建標配,相關部門還可以根據積水監測站長期積累的積水數據,優化排水管網設計,識別易澇風險點,保障城市的安全和穩定運行。

隧道能見度檢測設備

COVI隧道能見度檢測儀

隧道是一個封閉的空間,空氣流通性較差,且通過隧道的車流結構復雜、車流量大,如若無法有效通風,極易造成“煙塵顆粒物、一氧化碳(CO) 等有害氣體積聚”,導致隧道內能見度降低,有害氣體濃度升高,嚴重威脅隧道內行車駕駛、行人及隧道內施工人員的安全,萬一發生堵車事件,更易出現人身危險。

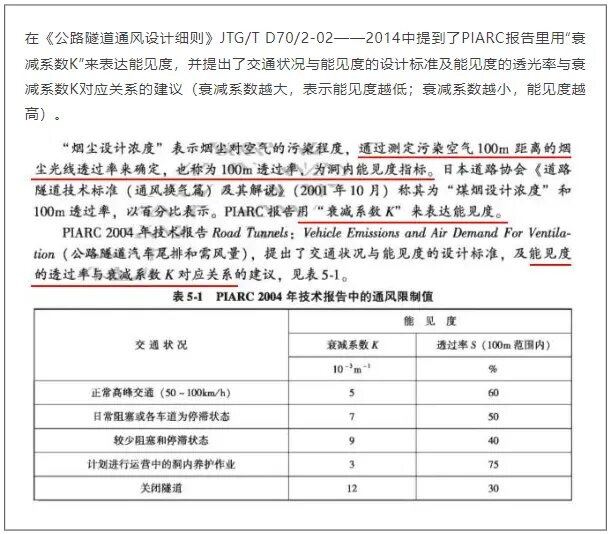

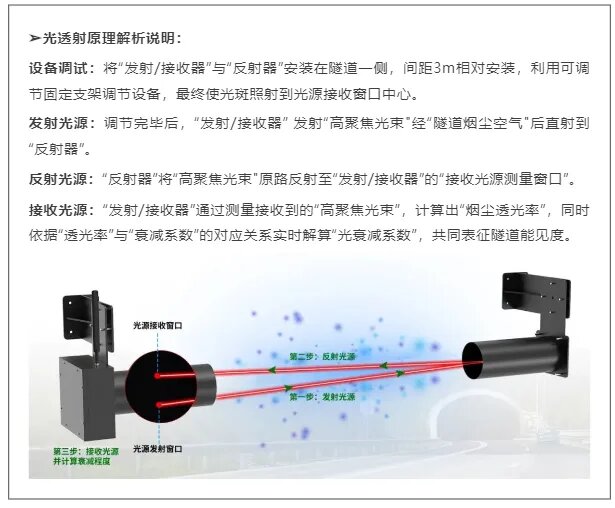

由于大氣能見度測量儀測量的是具有正常視力的人在當時的天氣條件下能夠看清楚目標輪廓的最大地面水平距離,而用于監測和評估隧道內部能見度狀況的設備監測的不是“距離”,而是“衰減系數K”,所以大氣能見度儀并不能滿足隧道能見度檢測要求。

為了幫助相關部門更好的對隧道內部環境進行管理,山東仁科推出了COVI隧道能見度檢測儀。

標準化生產質量可靠

COVI隧道能見度檢測儀是基于GB/T 26944.1-2011《隧道環境檢測設備》、JTG/T D70/2-02-2014《公路隧道通風設計細則》等標準研發生產。

COVI隧道能見度檢測儀采用“多源融合”監測技術,不僅可以監測隧道能見度——一氧化碳濃度(大量程)、衰減系數和透光率,還可以同時檢測溫濕度和二氧化氮(選配)等多項要素,實現了數據“集中監測、交叉驗證”,提升了監測結果的可靠性,使隧道環境監測系統更可靠、數據分析更簡便、表征結果更直觀。

交管部門可根據COVI隧道能見度檢測儀監測到的隧道能見度數據,依據《公路隧道通風設計細則》及時為隧道通風,以便更快的降低衰減系數,保障空氣流通,保護車輛、行人及隧道工作人員的安全。

多樣化細節保證監測數據準確

COVI隧道能見度檢測儀集成了先進的自動補償功能,采用獨特的調制光信號技術,基于透射原理,運用往返雙光路,以3m安裝間距計算,將檢測光程擴大至6m,通過讓光線在回路中進行兩次反向傳播,使“檢測光程”變為了“安裝距離"的兩倍,在有限的空間范圍內,增加了光透射的檢測距離,極大的提高了能見度測量的穩定性和可靠性。

道路形變監測設備

隨著我國公路里程突破500萬公里,橋梁、隧道、邊坡等復雜路段因地質災害、重型車輛負荷、地基沉降導致的形變風險日益突出,加上氣象多變,暴雨、大風等天氣現象更是加劇了復雜路段變形概率。

為了更好的監測道路形變趨勢、預測道路形變概率,山東仁科推出了公路邊坡GNSS位移監測站,可有效解決以上困擾。

公路邊坡GNSS位移監測站應用優勢

毫米級精度與多維數據驗證

傳統人工巡檢和簡易傳感器存在監測精度低(厘米級誤差)、響應滯后、布點受限等問題,難以滿足山區公路、跨海大橋等場景對實時形變預警的高要求,山東仁科公路邊坡GNSS位移監測站采用PPK載波相位事后差分定位技術,通過雙頻信號消除電離層干擾,定位精度可達毫米級別。

在監測隧道、橋洞形變時,還可以同時安裝高精度傾角變送器,實現位移數據交叉驗證,精準識別山體滑坡前兆性傾斜或橋梁共振異常。

靈活組網實現全地形覆蓋

公路邊坡GNSS位移監測站采用“1+N”組網模式(1個基準站+N個測量站)突破傳統監測設備距離限制,支持長距離公路、跨區域橋梁的同步監測。

全方位防護適配極端環境

公路邊坡GNSS位移監測站防護等級高,通體采用金屬材質,表面涂有特殊涂層,搭配耐腐蝕的GNSS天線保護罩,能夠在暴雨、沙塵等極端條件下連續工作,持續輸出監測數據;立桿支架(直徑114mm)符合《地質災害專群結合監測預警技術指南(試行) 》標準,用戶可放心使用;加入專用避雷針,有效保護設備安全。

搭配我公司自主研發設計的GNSS監測云平臺,用戶還可以在平臺上查看紅橙黃藍四級預警,曲線圖、矢量圖、散點圖分析,導出監測報表等,完全符合地質災害GNSS位移監測預警精度要求。

公路邊坡GNSS位移監測站已在四川省地質災害綜合管理預警監測及陜西吳華高速邊坡預警監測等項目進行實際應用,具有良好的經濟效益和社會效益。

(現場實拍)

山東仁科公路交通環境安全監控設備通過技術精度革新、組網模式創新與極端環境適配性設計,精準匹配交通行業對安全、效率和可持續性的三重需求。其“感知-分析-決策”閉環不僅為道路防災提供硬核支撐,更成為智慧交通從“大規模建設”轉向“高質量運維”的關鍵跳板。